前列腺的生理解剖。

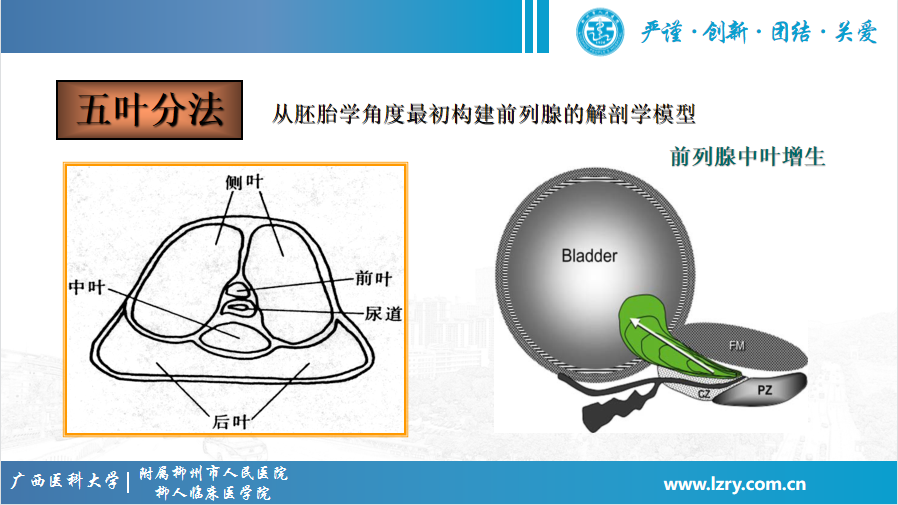

传统的五叶分法(Lowsley 1912年提出) :从胚胎学角度最初构建前列腺的解剖学模型。分为前叶(1个)、中叶(1个)、后叶(1个)、侧叶(2个)

内外腺分法( Franks等1954年提出) :从生理病理角度和对激素的反应状态不同将前列腺分为内腺和外腺 。

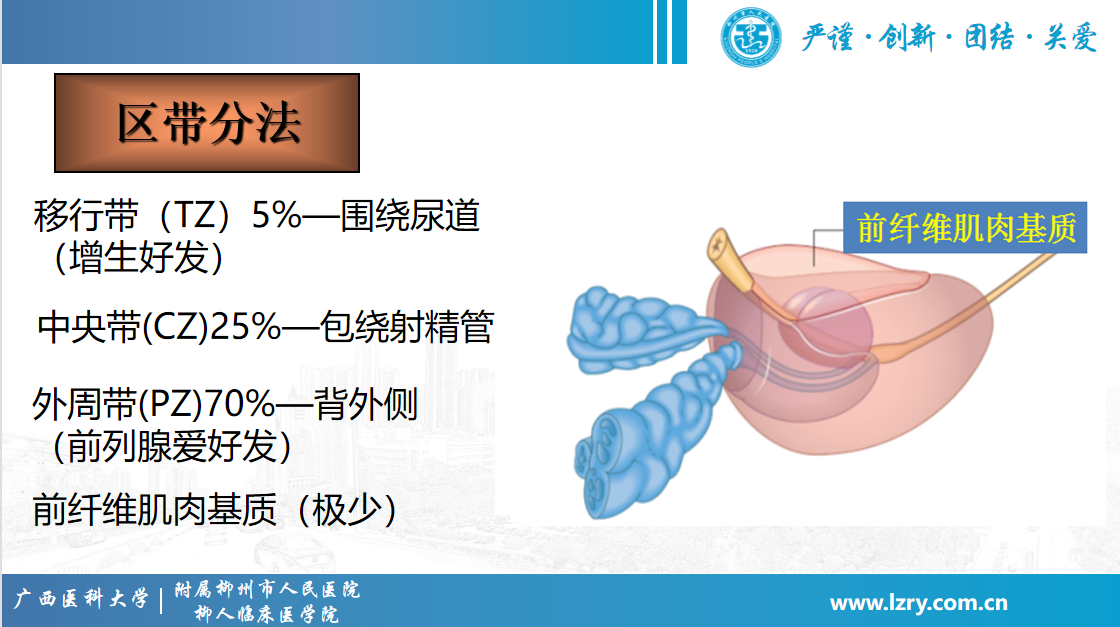

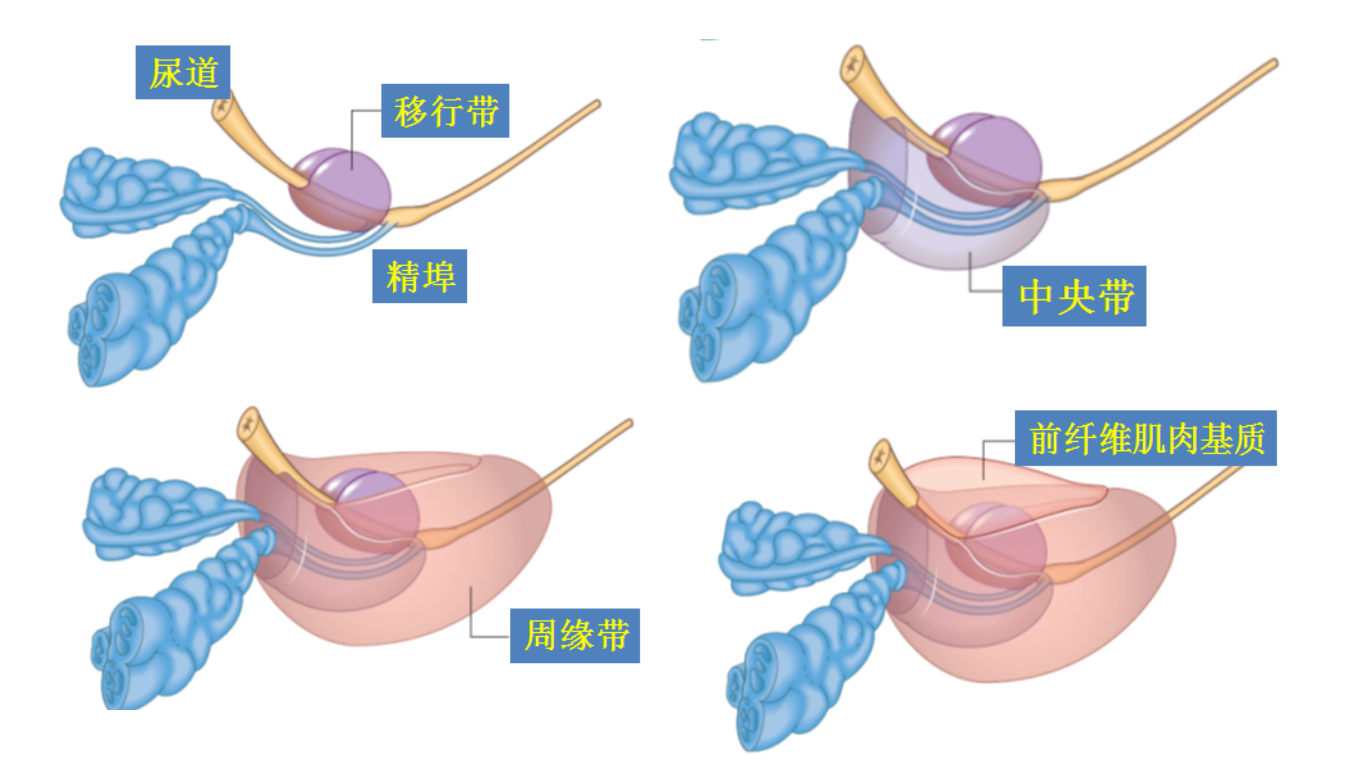

区带分法(McNeal 1968年)。

三种分叶分区法之间的关系:般是内腺包括移行区和尿道周围组织,外腺包括周缘区和中央区。注意不要混淆。前列腺外周带是年轻男性前列腺的主要腺体成分,占腺体组织的约70%。

前列腺外周带细分为3个部分(后内区、后外区和前区) ,位于中线两侧的腺体的底部、中间和尖部,两侧的外周带前部显示为2个角,因此被称为前角。在尖部,2个前角向前内弯曲,在尿道前方彼此邻接,形成围绕尿道的外周带环在中部腺体,外周带位于后部、外部,前角向前内侧弯曲,但不相互接触。在底部外周带环绕中央带和移行带。前角较少向前伸展。中央带占据大部分的前列腺后内侧部。在MRI中,正常前列腺外周带表现为高T2信号,可以容易地与周围其他结构区分开来。

移行带位于前列腺中部和底部的前内侧,包绕近端尿道。在年轻成年人中,TZ构成前列腺腺体组织的5%,表现为均匀的低T2信号。接受前列腺MRI检查的大多数受检者具有一定程度的前列腺增生,因此,移行带的表现与以上典型描述有很大差异。

前列腺中央带是扁锥形腺体组织围绕射精管,在前列腺底部突出其尖端位于精阜,占年轻成人的前列腺的25%。35岁后中央带体积逐渐减小。中央带在T2WI上表现为均匀的低信号和低表观扩散系数apparent diffusion coefficientADC)前列腺区带解剖的知识和中央带的识别非常重要

前纤维肌肉基质是前列腺的主要非腺体组织,由平滑肌与纤维混合形成纤维肌肉基质带。AFMS上方与膀胱、膀胱颈和前列腺括约肌的平滑肌和骨骼肌相融。纤维肌肉基质带形成前列腺的前表面,向下在前列腺尖部接触尿道。纤维肌肉基质带外侧缘与前列腺被膜融合,与前列腺腺体密不可分。在MRI方面,前纤维肌肉基质表现为显著短的T2信号、低ADC、低DWI信号和1型增强曲线。

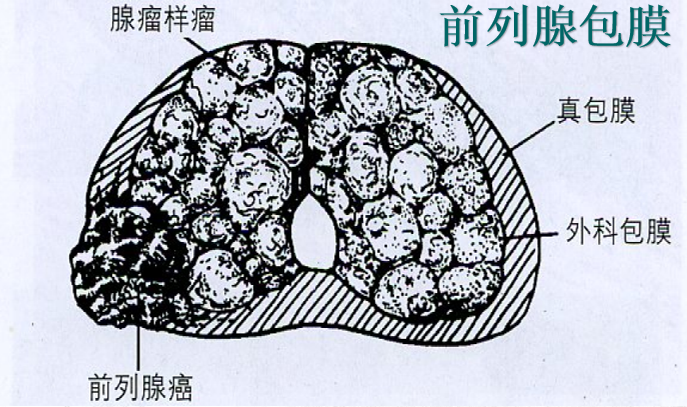

前列腺被膜由纤维肌组织组成,是前列腺基质不可分割的部分,厚度约为0.5 mm。因此,它不是解剖学或组织学意义上的真正被膜。前列腺被膜围绕几乎整个前列腺,在前方与纤维肌肉基质带融合。前列腺尖端前部和外侧部没有前列腺被膜,其中前列腺基质与尿道括约肌的肌纤维混合。在前列腺底部,膀胱颈以及射精管进入前列腺的部位没有前列腺被膜。前列腺被膜表现为围绕前列腺的短T2信号、延迟但持久的强化。

前列腺尿道是前列腺的重要解剖参考点。前列腺尿道在中点,精阜分为近端尿道和远端尿道,平均成角35°。尿道周围腺体区由微小管和腺泡道组成。膜性尿道的长度为6~24前列腺尿道在T2WI中表现为mm .高信号,被较低信号强度的尿道肌和尿道周围组织所包围